–С–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Њ–Ї –Є –Ї–Њ–Љ–Љ–µ—А—З–µ—Б–Ї–Є —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–∞—П —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є—П —Б—Г–і–љ–∞ –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ –Ј–∞–≤–Є—Б—П—В –Њ—В —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –≤ —Б—Г–і–Њ—Е–Њ–і–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—П—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–Њ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–µ —Д–ї–Њ—В–∞. –Ґ–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б—Г–њ–µ—А–Є–љ—В–µ–љ–і–∞–љ—В –Я–Р–Ю «–°–Њ–≤–Ї–Њ–Љ—Д–ї–Њ—В» –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ф–µ–љ–љ–µ–Љ–∞—А–Ї —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Ш–Р–Р «–Я–Њ—А—В–Э—М—О—Б» –Њ —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є–Ї–µ —Б–≤–Њ–µ–є –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Є –Є –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л–Љ —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ.

— –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Р–љ–і—А–µ–µ–≤–Є—З, –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–ї—Г–≤–µ–Ї–∞ –≤–∞—И–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М –Є –Ї–∞—А—М–µ—А–∞ –љ–µ—А–∞–Ј—А—Л–≤–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –Љ–Њ—А–µ–Љ. –І—В–Њ –њ–Њ–≤–ї–Є—П–ї–Њ –љ–∞ –≤—Л–±–Њ—А –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Є?

— –°–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, –Љ–Њ–є –≤—Л–±–Њ—А –±—Л–ї –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–µ—А–µ–љ, –Љ—Г–Ї –≤—Л–±–Њ—А–∞ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Є —Г –Љ–µ–љ—П –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –ѓ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ –≤ 1951 –≥–Њ–і—Г, –Є —Б —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Љ–Њ—П –ґ–Є–Ј–љ—М —В–∞–Ї –Є–ї–Є –Є–љ–∞—З–µ –±—Л–ї–∞ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б –Љ–Њ—А–µ–Љ. –Ь–Њ–є –Њ—В–µ—Ж –±—Л–ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–Њ–Љ –і–∞–ї—М–љ–µ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П, –Љ–∞–Љ–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞ –љ–∞ —Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ. –Я–µ—А–≤—Л–є –Љ–Њ–є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –Є–Ј –Ь—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–∞ –≤ –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї—Б—П —Б –Љ–∞–Љ–Њ–є –љ–∞ –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і–µ –Њ—В—Ж–∞ —В–Є–њ–∞ «–Ы–Є–±–µ—А—В–Є» «–°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М», –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ–љ–µ –±—Л–ї–Њ –µ—Й–µ –ї–µ—В –њ—П—В—М. –Ь–∞–ї—М—З–Є—И–Ї–Њ–є –±—Л–≤–∞–ї —Б –Њ—В—Ж–Њ–Љ –љ–∞ —Б—Г–і–∞—Е. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –≥–Њ–і—Л –Њ–љ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –љ–∞ –ї–µ–і–Њ–Ї–Њ–ї–µ, –Є—В–Њ–≥–і–∞ –Љ–љ–µ –і–Њ–≤–µ–ї–Њ—Б—М —Е–Њ–і–Є—В—М —Б –љ–Є–Љ –≤ –Љ–Њ—А–µ –Є —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ –ї–µ–і–Њ–≤—Л—Е –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Ї–∞—Е.

–Я—А–µ–і–Ї–Є –њ–Њ –ї–Є–љ–Є–Є –Њ—В—Ж–∞ –±—Л–ї–Є –Є–Ј –Ф–∞–љ–Є–Є, –®–Њ—В–ї–∞–љ–і–Є–Є — –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –і–µ—А–ґ–∞–≤. –Т –†–Њ—Б—Б–Є–Є –љ–∞—И —А–Њ–і –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–ї—Б—П –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Я–µ—В—А—Г I: –њ—А–µ–і–Њ–Ї –±—Л–ї –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ –љ–∞–≤–Є–≥–∞—В–Њ—А–Њ–Љ. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М –њ–Њ –ї–Є–љ–Є–Є –Њ—В—Ж–∞ –≤—Б–µ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л –≤ —А–Њ–і—Г –±—Л–ї–Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л —Б —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л–Љ –Љ–Њ—А–µ–њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–µ–Љ. –ѓ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –Є —А–Њ—Б –≤ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–Љ—М–µ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г –ї—О–±–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б, –Ї–µ–Љ –±—Л—В—М, —Г –Љ–µ–љ—П –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –≤–Є–і–µ–љ–Є—П, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Ї–∞–Ї –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Є, –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Я–Њ —Б—Г—В–Є, —П —Б—В–∞–ї –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є.

"–Ъ–Њ–≥–і–∞ —Г –ї—О–±–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б, –Ї–µ–Љ –±—Л—В—М, —Г –Љ–µ–љ—П –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –≤–Є–і–µ–љ–Є—П, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Ї–∞–Ї –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Є, –љ–µ –±—Л–ї–Њ"

–Т—Л–±–Њ—А –≤—Г–Ј–∞ –±—Л–ї –Њ—З–µ–≤–Є–і–µ–љ. –Э–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ —Б—В—А–Њ–≥–Є—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –њ–Њ –Ј—А–µ–љ–Є—О –Љ–љ–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Њ—В –њ–Њ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ —Б—Г–і–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ–Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Є–Љ–µ–љ–Є –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –°. –Ю. –Ь–∞–Ї–∞—А–Њ–≤–∞ (–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –Ь–∞–Ї–∞—А–Њ–≤–Ї–Њ–є - –њ—А–Є–Љ. —А–µ–і.) –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П —Г—З–Є–ї—Б—П –љ–∞ —В—А–µ—В—М–µ–Љ –Ї—Г—А—Б–µ, –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–∞–Љ —Б –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–Њ–Љ –Ј–∞–њ—А–µ—В–Є–ї–Є –њ–ї–∞–≤–∞—В—М. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —В–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ —П –њ–µ—А–µ–≤–µ–ї—Б—П –љ–∞ –Ј–∞–Њ—З–љ–Њ–µ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –Ь–∞–Ї–∞—А–Њ–≤–Ї—Г –Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г –≤ «–С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ» (–С–Ь–Я) –Љ–Њ—В–Њ—А–Є—Б—В–Њ–Љ. –Э–∞–±—А–∞–ї —Г—З–µ–±–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б —Б–Њ–±–Њ–є: –њ–ї–∞–≤–∞–ї –Є —Г—З–Є–ї—Б—П. –°–і–∞–≤–∞–ї —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ—Л –Љ–µ–ґ–і—Г —А–µ–є—Б–∞–Љ–Є.

— –Ъ–∞–Ї–Є–µ –±—Л–ї–Є –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є—П –Њ—В –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Њ–њ—Л—В–∞ —А–∞–±–Њ—В—Л?

— –Ч–∞ –≥–Њ–і—Л —А–∞–±–Њ—В—Л –±—Л–ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–Њ–≤, –∞ –њ–µ—А–≤–Њ–µ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Њ–µ. –≠—В–Њ —В–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ–і «–Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї –Ъ—А—Л–ї–Њ–≤», –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —Б–≤–Њ–µ –≤—В–Њ—А–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –≤ 1946 –≥–Њ–і—Г, —В. –Ї. –±—Л–ї —В—А–Њ—Д–µ–є–љ—Л–Љ. –†–∞–љ–µ–µ —Б—Г–і–љ–Њ, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤ 1937 –≥–Њ–і—Г –љ–∞ –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–µ—А—Д–Є, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М «–Ь–∞—В–Є–∞—Б –°—В–Є–љ–µ—Б» (Mathias Stinnes). –Ю–љ–Њ –Є–Љ–µ–ї–Њ –і–≤–Њ–є–љ–Њ–µ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ: –і–ї—П –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Ї–Є —Б—Г—Е–Є—Е –≥—А—Г–Ј–Њ–≤ –Є –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ї–∞–Ї —А–µ–є–і–µ—А –Є –њ–ї–∞–≤–±–∞–Ј–∞ –і–ї—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї.

–Т 1971 –≥–Њ–і—Г —П –љ–∞—З–∞–ї —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –њ—А–Њ—И–µ–і—И–µ–Љ –≤–Њ–є–љ—Г —Б—Г–і–љ–µ –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Ј–і–µ—Б—М –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Г—О —Б–ї–µ—Б–∞—А–љ—Г—О –Є –Љ–Њ—А—Б–Ї—Г—О –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї—Г. –Я—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–є –≤–∞—Е—В—Л –±–µ–Ј –Ї–∞–Ї–Є—Е-—В–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј–Њ–≤ –Є–ї–Є –њ–Њ–ї–Њ–Љ–Њ–Ї –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ–Њ–≤, –Ї–Њ–≥–і–∞ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –±—Л—Б—В—А–Њ—В–∞ —А–µ–∞–Ї—Ж–Є–Є –Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ—Б–∞—А–љ—Л—Е –љ–∞–≤—Л–Ї–Њ–≤. –≠—В–Є–Љ —В–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ–і –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Є –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї—Б—П. –Ъ–∞–Ї –љ–Њ–≤–Є—З–Њ–Ї, –Њ—В —Б—В–∞—А—И–Є—Е –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ —Б –Њ–њ—Л—В–Њ–Љ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П —П —Б–ї—Л—И–∞–ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–ї–µ–љ—Л—Е —И—Г—В–Њ–Ї –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г —А—Г–Ї, —А–∞—Б—В—Г—Й–Є—Е –љ–µ –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞. –Р –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —З–∞—Б—В–Њ —Б–ї—Г—И–∞—В—М –Є—Е —Г–њ—А–µ–Ї–Є –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М, –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –±—Л—Б—В—А–Њ —Г—З–Є—В—М—Б—П: –Њ—Б–≤–∞–Є–≤–∞—В—М –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–≤—Л–Ї–Є, –і–Њ–њ–Њ–ї–љ—П—П –Є—Е —В–µ–Њ—А–Є–µ–є. –Я–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П —Г—З–µ–±—Л –≤ 1974 –≥–Њ–і—Г —П –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є–ї —А–∞–±–Њ—В—Г –≤ –С–Ь–Я —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –Љ–ї–∞–і—И–Є–Љ, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –Є —Б—В–∞—А—И–Є–Љ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї–Њ–Љ.

— –Ъ–∞–Ї –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ —Б–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤–∞—И–∞ –Ї–∞—А—М–µ—А–∞?

— –Ъ–Њ–≥–і–∞ –і–µ–ї–Њ –Ї–ї–Њ–љ–Є–ї–Њ—Б—М –Ї –Ј–∞–Ї–∞—В—Г –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –Є –љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л, –Љ–Њ—А—П–Ї–Є –Є—Б–Ї–∞–ї–Є –љ–Њ–≤—Л–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –і–ї—П —А–∞–±–Њ—В—Л, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –≤ –Ј–∞—А—Г–±–µ–ґ–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—П—Е. –Ґ–∞–Ї, –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ 1990-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ —П –њ—А–Є—И–µ–ї –њ–Њ –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–Є—О –≤ –Ї—А—О–Є–љ–≥–Њ–≤—Г—О –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—О, –≥–і–µ, –Ї–∞–Ї –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –Љ–Њ–є —Б–Њ–њ–ї–∞–≤–∞—В–µ–ї—М –љ–∞ —В–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ–і–µ «–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Я—Г—И–Ї–Є–љ» –Я–µ—В—А –І–µ—А–љ–∞—В–∞ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –њ–Њ–і–±–Њ—А–Њ–Љ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї–∞ –≤ –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—О «–Ѓ–љ–Є–Ї–Њ–Љ». –Э–∞ —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ –Љ–Њ–ї–Њ–і–∞—П –Љ–∞–ї–Њ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞—П –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—П, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–∞—П «–°–Њ–≤–Ї–Њ–Љ—Д–ї–Њ—В–Њ–Љ» –і–ї—П –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ–љ–µ–і–ґ–Љ–µ–љ—В–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –Ь–љ–µ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–Њ –Ј–∞–Љ–∞–љ—З–Є–≤–Њ–µ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ — –љ–µ —Б–њ–µ—И–Є—В—М —Б –≤—Л—Е–Њ–і–Њ–Љ –≤ –Љ–Њ—А–µ –љ–∞ –Љ–∞–ї–Њ—В–Њ–љ–љ–∞–ґ–љ–Њ–Љ —Б—Г–і–љ–µ, –∞ –і–Њ–ґ–і–∞—В—М—Б—П –≤—Л–Ј–Њ–≤–∞ –љ–∞ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Ї–Њ–љ—В–µ–є–љ–µ—А–Њ–≤–Њ–Ј–∞ —В–Є–њ–∞ «–Я–∞–љ–∞–Љ–∞–Ї—Б». –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П —П –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –љ–∞ –ї–Є–љ–µ–є–љ—Л—Е –Ї–Њ–љ—В–µ–є–љ–µ—А–Њ–≤–Њ–Ј–∞—Е –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞, –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–љ–∞–±–ї—О–і–∞—В—М –Ј–∞ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Њ–є –Є –њ—А–Є–љ—П—В—М –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ —Б—Г–і–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л–Љ.

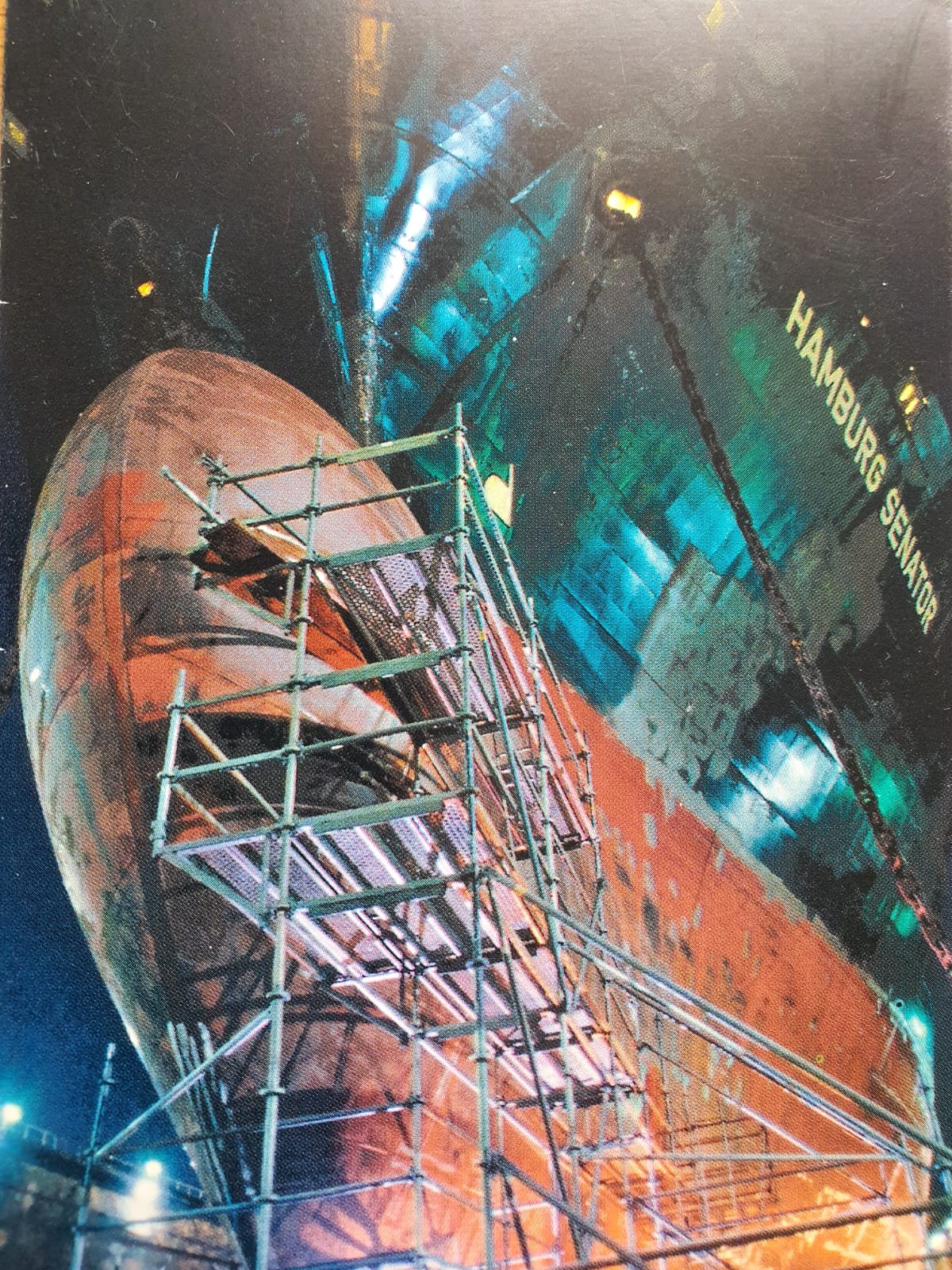

–Т –љ–∞—З–∞–ї–µ –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1992 –≥–Њ–і–∞ —П –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї –≤ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є—О –љ–∞ —Б—Г–і–Њ–≤–µ—А—Д—М, –∞ –≤—Б–µ–≥–Њ —З–µ—А–µ–Ј –њ–∞—А—Г –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ — –≤ —Д–µ–≤—А–∞–ї–µ —Б—Г–і–љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —Г—Б–њ–µ—И–љ—Л—Е —Е–Њ–і–Њ–≤—Л—Е –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є –≤—Б—В–∞–ї–Њ –њ–Њ–і –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Ї—Г –Є –≤—Л—И–ї–Њ –љ–∞ –ї–Є–љ–Є—О. –Ґ–∞–Ї —Б—В–∞—А—В–Њ–≤–∞–ї–∞ –Љ–Њ—П –Ї–∞—А—М–µ—А–∞ –≤ –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є «–Ѓ–љ–Є–Ї–Њ–Љ». –Э–∞ —Н—В–Њ–Љ —Б—Г–і–љ–µ –Љ–љ–µ –і–Њ–≤–µ–ї–Њ—Б—М –њ—А–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –і–≤–∞ –≥–Њ–і–∞. –Ъ–Њ–љ—В–µ–є–љ–µ—А–Њ–≤–Њ–Ј Hamburg Senator –±—Л–ї –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–µ–љ, —П —Б–Њ —Б–ї–µ–Ј–∞–Љ–Є –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П —Б –љ–Є–Љ –≤ 1994 –≥–Њ–і—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ–љ–µ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Б—Г–њ–µ—А–Є–љ—В–µ–љ–і–∞–љ—В–∞ –≤ –Ї–Є–њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—Д–Є—Б–µ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–µ–љ–µ–і–ґ–Љ–µ–љ—В–∞ «–Ѓ–љ–Є–Ї–Њ–Љ». –Т —Н—В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—П –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М: –Ї–Њ–љ—Б–Њ–ї–Є–і–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ —Д–ї–Њ—В –Є –Ї–∞–і—А—Л, —З—В–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Ї–∞—А—М–µ—А–љ–Њ–Љ—Г —А–Њ—Б—В—Г.

"–Ъ–Њ–љ—В–µ–є–љ–µ—А–Њ–≤–Њ–Ј Hamburg Senator –±—Л–ї –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–µ–љ, —П —Б–Њ —Б–ї–µ–Ј–∞–Љ–Є –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П —Б –љ–Є–Љ –≤ 1994 –≥–Њ–і—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ–љ–µ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Б—Г–њ–µ—А–Є–љ—В–µ–љ–і–∞–љ—В–∞"

— –≠—В–Њ –±—Л–ї –Ї–ї—О—З–µ–≤–Њ–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –≤ –≤–∞—И–µ–є –Ї–∞—А—М–µ—А–µ?

— –Ф–∞, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї. –Ъ —А–∞–±–Њ—В–µ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—П –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞–ї–∞ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ —Б –Њ–њ—Л—В–Њ–Љ —А–∞–±–Њ—В—Л –≤ —А—Л–љ–Њ—З–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ –Ї–Є–њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—Д–Є—Б–µ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –Ї–Є–њ—А–Є–Њ—В—Л, –≥—А–µ–Ї–Є, –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–µ; –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј –љ–Є—Е –љ–µ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –≤ –Љ–Њ—А–µ, –љ–Њ –Ј–∞—В–Њ –њ—А–Њ—И–ї–Є —Б—Г—А–Њ–≤—Г—О –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї—Г –Ї–Њ–Љ–Љ–µ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ. –Т –њ–µ—А–≤—Л–є –Љ–µ—Б—П—Ж —А–∞–±–Њ—В—Л –Њ–љ–Є –і–∞–ї–Є –Љ–љ–µ —Б–Њ–≤–µ—В: «–Ґ—Л –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –Ј–∞—Й–Є—Й–∞—В—М –Ї–Њ—И–µ–ї–µ–Ї —Б—Г–і–Њ–≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–∞ –ї—О–±—Л–Љ–Є –Љ–µ—В–Њ–і–∞–Љ–Є, –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞—П –Ї—А–Є–Љ–Є–љ–∞–ї, –Є –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –љ–∞–і–Њ –±—Л—В—М –≥–Њ—В–Њ–≤—Л–Љ».

–Я–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ —В–µ—Е–Љ–µ–љ–µ–і–ґ–Љ–µ–љ—В–∞ –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ—П–ї—Б—П —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–∞–Љ–Є –Є–Ј —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–Њ—А–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Љ–µ–ї–Є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ–њ—Л—В —А–∞–±–Њ—В—Л –≤ –Љ–Њ—А–µ, —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї—Г –Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ –≤–ї–∞–і–µ–ї–Є –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–Љ —П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ. –Ґ–∞–Ї–Њ–µ –Ї–∞–і—А–Њ–≤–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Њ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –і–ї—П –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П. –Ь—Л –±—Л—Б—В—А–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Б—М, –∞ —Г –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—В—М—Б—П –Є –љ–∞—А–∞—Й–Є–≤–∞—В—М —Д–ї–Њ—В.

— –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—Г–і–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ —Г –≤–∞—Б –≤ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є?

— –Т –њ–µ—А–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Г –Љ–µ–љ—П –Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є-–Ї–Є–њ—А–Є–Њ—В–∞ –≤ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –њ–Њ –њ—П—В—М –Ї–Њ–љ—В–µ–є–љ–µ—А–Њ–≤–Њ–Ј–Њ–≤. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –љ–∞—Б —Г–ї–µ—В–∞–ї –љ–∞ –≤–µ—А—Д—М –Є–ї–Є –њ–Њ –і—А—Г–≥–Є–Љ —А–∞–±–Њ—З–Є–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ, —Г –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Г–ґ–µ 10 —Б—Г–і–Њ–≤.

–Я–Њ–Ј–ґ–µ –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –±—Л–ї —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Љ–µ–љ–µ–і–ґ–µ—А–Њ–Љ –≤—Б–µ–≥–Њ —Б—Г—Е–Њ–≥—А—Г–Ј–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, –њ–Њ–і –Љ–Њ–Є–Љ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –Њ–±—Й–µ–є —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ 46 —А–∞–Ј–љ–Њ—В–Є–њ–љ—Л—Е —Б—Г–і–Њ–≤: –Њ—В –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–≥–Њ –ї–µ—Б–Њ–≤–Њ–Ј–∞ –і–Њ «–Я–∞–љ–∞–Љ–∞–Ї—Б–Њ–≤». –Ь–Њ—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б—Г—Е–Њ–≥—А—Г–Ј–љ—Л–Љ —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ –Є–Ј 12 —Б—Г–њ–µ—А–Є–љ—В–µ–љ–і–∞–љ—В–Њ–≤, –њ—П—В–Є –Њ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–≤, —З–µ—В—Л—А–µ—Е –Ј–∞–Ї—Г–њ–Њ—З–љ—Л—Е –Ї–ї–µ—А–Ї–Њ–≤ –Є —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—П.

–Т –љ–∞—З–∞–ї–µ 2000-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—П «–°–Њ–≤–Ї–Њ–Љ—Д–ї–Њ—В» –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–∞ –љ–Њ–≤—Л–є –≤–µ–Ї—В–Њ—А —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П. –Р–Ї—Ж–µ–љ—В –±—Л–ї —Б–і–µ–ї–∞–љ –љ–∞ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–Є—А–Њ–≤–Ї—Г —Г–≥–ї–µ–≤–Њ–і–Њ—А–Њ–і–Њ–≤. –°—Г—Е–Њ–≥—А—Г–Ј–љ—Л–є —Д–ї–Њ—В –±—Л–ї –њ—А–Њ–і–∞–љ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤ 2005 –≥–Њ–і—Г —П –њ—А–Є–љ—П–ї —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В—М —А–∞–±–Њ—В—Г —Б –Ї–Њ–љ—В–µ–є–љ–µ—А–љ—Л–Љ –Є —Б—Г—Е–Њ–≥—А—Г–Ј–љ—Л–Љ —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ –≤ –і—А—Г–≥–Є—Е –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—П—Е. –°–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –≤–Њ—Б–µ–Љ—М –ї–µ—В —П –±—Л–ї —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–є, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –≤ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—П—Е. –Т 2013 –≥–Њ–і—Г —П —Б–љ–Њ–≤–∞ –±—Л–ї –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ –≤ «–Ѓ–љ–Є–Ї–Њ–Љ», –≥–і–µ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—О —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А.

— –Я—А–Є–љ—Ж–Є–њ—Л —А–∞–±–Њ—В—Л –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ–є –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є –Є –≤ «–°–Њ–≤–Ї–Њ–Љ—Д–ї–Њ—В–µ» –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–Є—Б—М?

— –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–µ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г —З–∞—Б—В–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–µ–є –Є –°–Ъ–§ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–∞—П –љ–∞–≥—А—Г–Ј–Ї–∞ –љ–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ. –°–Є–ї–∞ —В–∞–Ї–Њ–є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л, –Ї–∞–Ї «–°–Њ–≤–Ї–Њ–Љ—Д–ї–Њ—В», –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ—А–Є –њ–Њ–ї–Њ–Љ–Ї–µ –љ–∞ —Б—Г–і–љ–µ –Є–ї–Є –∞–≤–∞—А–Є–Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —А–µ–Ј–µ—А–≤–љ—Л–є –Ј–∞–њ–∞—Б, —В—Л –љ–µ –Њ—Б—В–∞–µ—И—М—Б—П –Њ–і–Є–љ –љ–∞ –Њ–і–Є–љ —Б –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–Њ–є. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–љ—Л–Љ–Є —Г—Б–Є–ї–Є—П–Љ–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л —А–µ—И–∞—О—В—Б—П –±—Л—Б—В—А–µ–µ –Є –Љ–µ–љ–µ–µ –Ј–∞—В—А–∞—В–љ—Л–Љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ. –° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –±—Л—В—М –≥–Њ—В–Њ–≤—Л–Љ –Ї –±–Њ–ї–µ–µ –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞–љ–Є—П.

"–°–Є–ї–∞ —В–∞–Ї–Њ–є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л, –Ї–∞–Ї «–°–Њ–≤–Ї–Њ–Љ—Д–ї–Њ—В», –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ—А–Є –њ–Њ–ї–Њ–Љ–Ї–µ –љ–∞ —Б—Г–і–љ–µ –Є–ї–Є –∞–≤–∞—А–Є–Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —А–µ–Ј–µ—А–≤–љ—Л–є –Ј–∞–њ–∞—Б, —В—Л –љ–µ –Њ—Б—В–∞–µ—И—М—Б—П –Њ–і–Є–љ –љ–∞ –Њ–і–Є–љ —Б –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–Њ–є"

— –Я–Њ —Б—Г—В–Є, –≤—Л —Б—В–∞–ї–Є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–µ–Љ –Є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–µ–љ–µ–і–ґ–Љ–µ–љ—В–∞? –Ъ–∞–Ї —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М —Н—В–Є –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ—Л –≤ –Љ–Є—А–µ –Є –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤ –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є «–°–Њ–≤–Ї–Њ–Љ—Д–ї–Њ—В»?

— –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—П «–°–Њ–≤–Ї–Њ–Љ—Д–ї–Њ—В» —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–µ–є —Б—Г–і–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–µ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є–Є –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –≤–µ–і—Г—Й–Є—Е –Є–≥—А–Њ–Ї–Њ–≤ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А—Л–љ–Ї–∞ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–Є—А–Њ–≤–Ї–Є —Н–љ–µ—А–≥–Њ–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–µ–є. –Ф–Њ–±–Є—В—М—Б—П —В–∞–Ї–Є—Е —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–≤ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—О —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤–Њ–±—А–∞–ї–∞ –≤ —Б–µ–±—П –ї—Г—З—И–Є–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –Њ–њ—Л—В –Є–Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ—Л–є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л.

–Т–∞–ґ–љ–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М, —З—В–Њ —Н—В–Њ—В –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ–Њ —Б —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –≥–ї–Њ–±–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Љ–µ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Ї —Б—Г–і–∞–Љ.

"–°–Є—Б—В–µ–Љ—Л —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є «–°–Њ–≤–Ї–Њ–Љ—Д–ї–Њ—В» –≤–Њ–±—А–∞–ї–∞ –≤ —Б–µ–±—П –ї—Г—З—И–Є–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –Њ–њ—Л—В –Є –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ—Л–є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л"

–І—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Њ–≤ –Ї —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О, —В–Њ, –Ї—В–Њ –±—Л —З—В–Њ –љ–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, –≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–µ–≤—А–µ–Љ—П –±—Л–ї–∞ –Ї—А–µ–њ–Ї–∞—П –Є —Е–Њ—А–Њ—И–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Ґ–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Г—А–Њ–≤–µ–љ—М —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –±—Л–ї –≤—Л—Б–Њ–Ї, —З—В–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–Њ —А–µ—И–∞—В—М –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –Є –±—Л—Б—В—А–Њ –∞–і–∞–њ—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Ї –љ–Њ–≤—Л–Љ —А–µ–∞–ї–Є—П–Љ –Є —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –±–µ—Б—Б–њ–Њ—А–љ—Л–Љ –њ–ї—О—Б–Њ–Љ. –Ґ–∞–Ї–ґ–µ –≤ –°–°–°–† –±—Л–ї –±–Њ–ї–µ–µ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–є –Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–љ—Л–є –њ–Њ–і—Е–Њ–і –Ї –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–Њ—А–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞.

–Я—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ –±—Л–ї–∞ –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–љ–∞–≤–µ—Б–∞ –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В—Л —Б –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—П–Љ–Є –±—Л–ї–Є –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ—Л. –Я—А–Є —В–∞–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–µ –ї–Є—И—М –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л –ї—О–і–µ–є –Є–Љ–µ–ї–Є –њ—А—П–Љ–Њ–є –і–Њ—Б—В—Г–њ –Ї –Љ–Є—А–Њ–≤—Л–Љ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞–Љ –Є –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Њ–±–Љ–µ–љ—Г. –Т –Ј–∞—А—Г–±–µ–ґ–љ—Л—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞—Е —В–∞–Ї–ґ–µ –±—Л–ї–Є —Б–≤–Њ–Є –њ–ї—О—Б—Л –Є –Љ–Є–љ—Г—Б—Л. –Ф–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ, —Б—Г–і–Њ—Е–Њ–і–љ—Л–µ –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є –Р–≤—Б—В—А–∞–ї–Є–Є, –Э–Њ–≤–Њ–є –Ч–µ–ї–∞–љ–і–Є–Є, –Ъ–∞–љ–∞–і—Л, –°–®–Р, –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є–Є –Є–Љ–µ–ї–Є –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ–Њ –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–є —Б—В–∞–љ–і–∞—А—В —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–µ–љ–µ–і–ґ–Љ–µ–љ—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П –љ–∞ –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ–Њ–Љ –і–Њ–≤–µ—А–Є–Є –Є —Б—Е–Њ–ґ–µ–Љ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ.

–Т —Б—В—А–∞–љ–∞—Е –Р–Ј–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б—В–∞–ї–Є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—В—М —Б—Г–і–Њ—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ –≤ 1990-–µ –≥–Њ–і—Л, –Ї–∞–Ї —В–∞–Ї–Њ–≤—Л—Е –µ–і–Є–љ—Л—Е –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Њ–≤ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–µ –±—Л–ї–Њ, —З—В–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Њ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —А–Є—Б–Ї–Є –і–ї—П —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Љ–µ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П.

–Р, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ —Б—В—А–∞–љ–∞—Е —О–ґ–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л: –≤ –Ш—Б–њ–∞–љ–Є–Є, –Ш—В–∞–ї–Є–Є, –У—А–µ—Ж–Є–Є, –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –Р–≤—Б—В—А–∞–ї–Є–Є, –Э–Њ–≤–Њ–є –Ч–µ–ї–∞–љ–і–Є–Є, –Ъ–∞–љ–∞–і—Л, –°–®–Р, –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є–Є, –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–ї—Б—П –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –і—А—Г–≥–Њ–є –њ–Њ–і—Е–Њ–і, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л–≤–∞–ї—Б—П –љ–∞ –∞–Ї—Ж–µ–љ—В–µ –љ–∞ –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ—Л–µ —Г–Љ–µ–љ–Є—П, —А–∞—Б—В–Њ—А–Њ–њ–љ–Њ—Б—В–Є. –Я—А–Є —В–∞–Ї–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–ї–Є —А–Є—Б–Ї–Є –і–ї—П —Б—Г–і–љ–∞ –Є –µ–≥–Њ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —З–∞—Б—В–µ–љ—М–Ї–Њ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї—Б—П –њ–Њ–і—Е–Њ–і –љ–∞–±—А–∞—В—М —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ –њ–Њ–і–µ—И–µ–≤–ї–µ –Є —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —Б—Г–і–љ–Њ –њ–Њ–і–Њ–ї—М—И–µ.

–Ф–ї—П —В–Њ–≥–Њ —З—В–Њ–±—Л –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –≤—Б–µ —Н—В–Њ —Г–≤—П–Ј–∞—В—М, –≤–µ–і—Г—Й–Є–µ –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–ї–Є –њ—Г–ї –і–ї—П –≤—Л—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є —Б—В–∞–љ–і–∞—А—В–∞ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є —Б—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Љ–µ–љ–µ–і–ґ–Љ–µ–љ—В–∞ –Є —Б—Г–і–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–є –Њ—В—А–∞—Б–ї–Є. –Ґ–∞–Ї –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–∞—П –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є—П —Б—Г–і–Њ–≤—Л—Е –Љ–µ–љ–µ–і–ґ–µ—А–Њ–≤ (ISMA). –Ґ—Г–і–∞ —Б—В–∞–ї–Є –≤—Е–Њ–і–Є—В—М –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Љ–µ–ї–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–є —Б—В–∞–љ–і–∞—А—В –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞ –Є –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ.

–Т –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є (IMO), —Г–≤–Є–і–µ–≤, —З—В–Њ –µ—Б—В—М —В–∞–Ї–∞—П –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–∞, —Б–Њ–Ј–і–∞–ї–Є –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ–Њ ISM Code (International Ship Management Code), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Г –љ–∞—Б –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Ь–Ъ–£–С (–Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–є –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М—О). –≠—В–Њ—В –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –±—Л–ї–Њ 13 –њ–∞—А–∞–≥—А–∞—Д–Њ–≤, —Б—В–∞–ї –µ–і–Є–љ—Л–Љ –≤ –Љ–Є—А–µ. –Т –љ–µ–Љ –±—Л–ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ —В–Њ—В –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Є –Є –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л—В—М –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –Є –љ–∞ –±–Њ—А—В—Г —Б—Г–і–љ–∞ –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –µ–≥–Њ –њ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ —Б—В–∞–љ–і–∞—А—В–∞–Љ –Є –Љ–Є–љ–Є–Љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —А–Є—Б–Ї–Є –і–ї—П —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞, —Б—Г–і–љ–∞ –Є –≥—А—Г–Ј–∞, –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–µ–є —Б—А–µ–і—Л.

–Я–Њ–Ј–ґ–µ –Ї —Н—В–Є–Љ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ —Б—В–∞–ї–Є –і–Њ–±–∞–≤–ї—П—В—М—Б—П –Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞—Й–Є—В–µ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–µ–є —Б—А–µ–і—Л. –° –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ –і–љ–µ–Љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –±–Њ–ї—М—И–µ. –Я–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Л —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤—Г–µ—В—Б—П, –Є —Б–µ–є—З–∞—Б –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В —В–Њ—В –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –°–°–°–†.